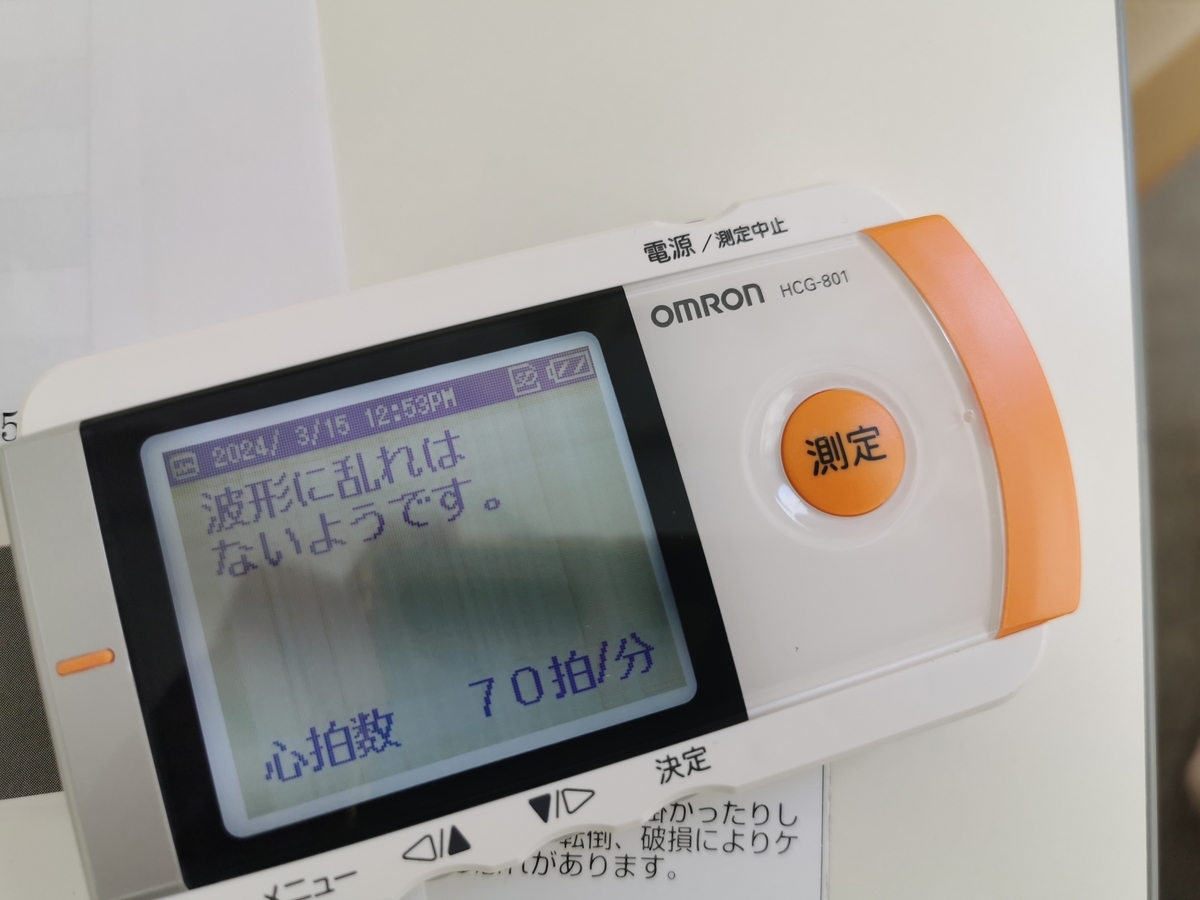

無事、手術が終わり症状が完全に消えました。入院時、本当に脈が酷かったので「こんな酷い症状、本当に治るのだろうか?」と疑心暗鬼でしたが、完璧に治りました。写真は、退院の為に会計待ちをしている際に手持ちの心電計で測定したものですが、「波形に乱れはないようです。」の表示は本当に本当に久しぶりに目にしました。

今回は東京の或る専門病院でお世話になりましたが、医師たちのプロフェッショナルぶりと医療技術の進歩にただただ驚きました。心電図を見ただけで、おおよそ心臓のどのあたりから異常な信号が出ているかが判るとのこと。これまでどれだけ多くの症例に接してきたのか、容易に想像ができます。

術後も最新の止血方法とやらのおかげで2時間後にはベッドから降りて歩行ができ、傷口は一体こんなとこからどうやってカテーテル入れたんだろう?と思うようなポツンと小さいもの。

この時代に生まれて本当に良かったとしみじみ思うとともに、自分もこういうプロフェッショナルでありたいものだと考えさせられた入院でした。

余談ですが、病院選びはなかなか難しいとも改めて今回考えさせられました。これまで2年もの間、自宅近くの町医者で診て貰い、色々な薬を試しては効かずに落ち込み・・・を繰り返してきました。通院の為に費やした多くの時間と費用、及びその間に味わった辛い症状は、最初から今回の病院にかかっていれば無かったものです。結局、患者が自分で「こういう治療を受けたい」という方針を決め、ぶれずにそれを確実に実行するしかないということですね。ただ、回り道をしたからこそ最適な結果に辿り着けた、とも言えるかもしれません。なかなか難しいところです。

さて、あとはこれから1か月、お酒と激しい運動はNG。どちらも私の生きがいなので(苦笑)、なかなか辛いですがこれまでの不整脈の辛さに比べれば全くたいしたことはないものです。最初の1杯を楽しみに、頑張って禁酒します。